Корреспондент Aliq Ru сходил на спектакль СБПЧ и Александра Гудкова «Потерянное зеркальце» в театр Сундукяна, после чего неделю медитировал на свои впечатления, и в итоге решил часть из них облечь в текст.

Начнем с фактов, которые вам и так, скорее всего, известны. Группа Самое Большое Простое Число (далее СБПЧ), культовый экспериментальный музпроект 2000-х, фронтменом и единственным бессменным участником которого является Кирилл Иванов. В 2021 году СПБЧ записали аудиоспектакль по мотивам одноименного древнего, еще 1986 года (по другой версии — 1988), рассказа Павла Пепперштейна.

«По мотивам» — это очень отдаленная характеристика для того, что Иванов и режиссер Олег Глушков сделали с текстом Пепперштейна. По сути, от него остались только несколько ключевых персонажей: Зеркальце, Верочка, вор Соленый (из эпизодического героя выросший едва ли не в главного, несомненно, за счет масштабов таланта играющего его Гудкова) и Соломонов, который в оригинале был вообще просто упомянутой фамилией без появления, а в версии СБПЧ объединил в себе сразу двух значимых персонажей, продавца и следователя.

Сказка Пепперштейна намного более недетская, мрачная и психоделическая. Как, впрочем, и все, что делает этот художник-концептуалист. Едва ли, например, детям подошел бы подобный абзац:

Наверное, выступление Владислава на новогоднем концерте заставило Верочку влюбиться в него — игра на виолончели представляет собой для людей зрелище откровенно сексуальное, если не сказать порнографическое — придерживая женоподобный инструмент между раздвинутыми коленями, исполнитель водит смычком по струнам, извлекая звуки более человечные, нежели сам человеческий голос. Великий виолончелист Пабло Казальс, играя в Белом Доме для президента Кеннеди и его жены Жаклин, сопровождал свою игру стонами явно оргиастическими. Владик часто ставил Верочке эту пластинку с записью концерта в Белом Доме — на конверте была воспроизведена фотография, где лысоватый Казальс в крупном фраке кланяется залу: в первом ряду можно различить взвинченные лица Кеннеди и Жаклин. Стоны и печаль Казальса взвинчивают и Верочку. К тому же Владислав из хорошей семьи. Фамилия «Плеве» наводит ее на мысль о собственной девственной плеве, которую Плеве мог бы устранить так же музыкально и человечно, как он исполняет концерт для виолончели с оркестром Антонио Вивальди, концерт для виолончели с оркестром Hob. VLLb:2 Гайдна, концерт для виолончели с оркестром Boccherini.

Или, допустим, такой монолог:

— Слово «зеркало», — сказал Борис Генрихович, — происходит от слова «зреть». «Зреть» — то есть видеть и созерцать. И «зреть» — созревать, расти. Человек — существо вертикальное, прямоходящее, он растет вверх, подобно растениям. Мы подозреваем, что являемся растениями в большей степени, чем животными. Мы подозреваем, что свет заставляет нас расти. Глаз — это зерно, он кормит нас светом. Остальное тело есть стебель этого зерна, его побег. Мы растем, чтобы видеть, и видим, чтобы расти. Зрак, зрачок, он же зеница, зарница и заря. Отсюда и слово «царь» — кесарь, сверкающий, подобно солнцу. Тот, кто источает свет (если его зрение не ослеплено собственным сиянием), видит все «в собственном свете». Быть зрячим солнцем — это и есть идеал человека просвещенного?

Павел Пепперштейн

В одном из интервью Пепперштейн упоминает, что пытался по просьбе музыкантов сделать некую облегченную версию сказки, но в итоге все его предложения СБПЧ отвергли и создали свой текст. Таким образом, в принципе нет оснований связывать «Потерянное зеркальце» с именем Пепперштейна. Его можно было бы обозначить в качестве источника вдохновения или «автора оригинальной идеи» (как пишут в титрах сериалов). Впрочем, художник также нарисовал несколько потрясающих иллюстраций для видеопроекции в своем классическом стиле (развивающем стиль его отца Виктора Пивоварова).

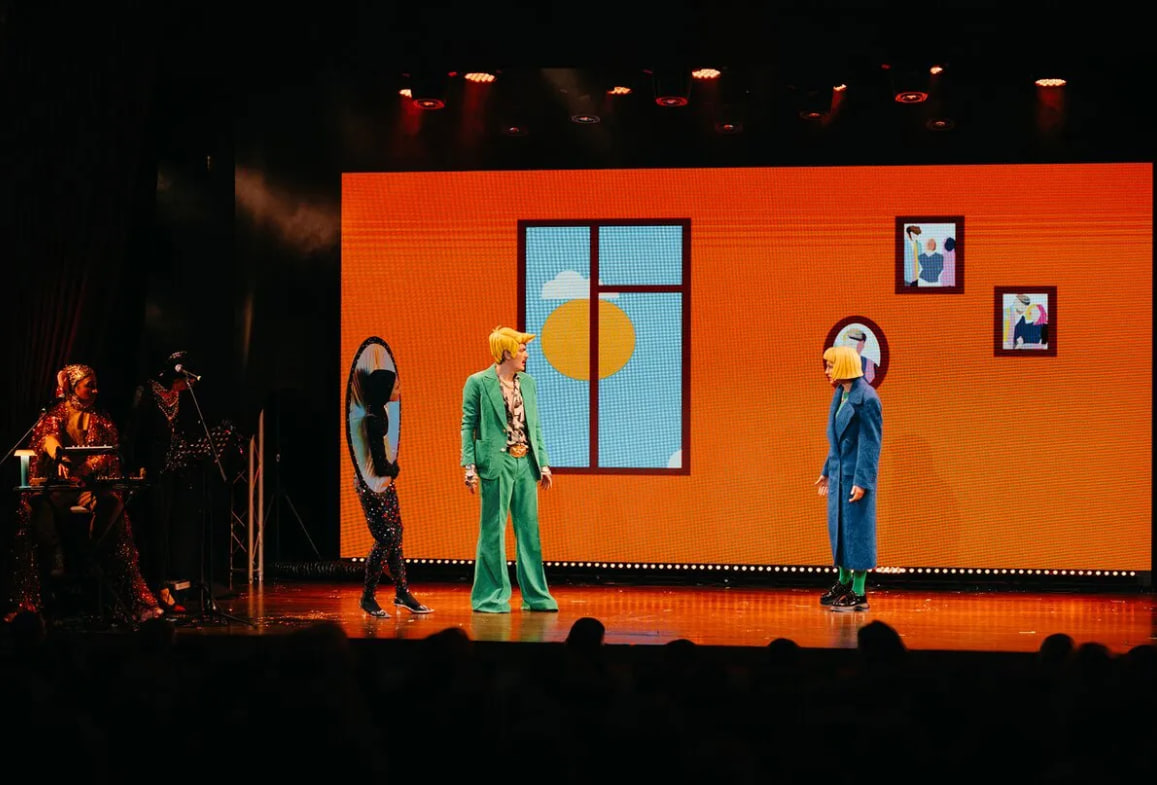

Самое важное, что нужно знать про спектакль — это мюзикл, который весьма логично было ожидать от постановщика-музыканта. Главный голос рассказчицы и, собственно, Зеркальца отдан Евгении Борзых, которая с 2017 года поет в СБПЧ. В аудиоверсии, вышедшей за два года до театральной, помимо Евгении были задействованы также Антон Лапенко, Яна Троянова и Роза Хайруллина, но потом, как говорится, что-то случилось, и они не стали принимать участие в постановке театральной. Некогда гремевший Лапенко затаился, уехавшую во Францию Троянову объявили иноагентом, а Хайруллина вообще, по сути, пропала с радаров.

Из аудиосостава в театральный кроме Борзых перешли певица Муся Тотибадзе и комик Александр Гудков. Несмотря на то, что к ним присоединились известный буйным нравом актер Александр Паль и басист СБПЧ Станислав Астахов, нехватка состава в ереванской постановке ощущалась сильно, и почти всем (кроме Астахова и Борзых) пришлось играть по несколько ролей сразу.

Кирилл Иванов и Павел Пепперштейн неоднократно подчеркивали, что проект вдохновлялся эстетикой советских аудиосказок, наподобие «Алисы в Стране чудес» с Высоцким, «Али-Баба и сорок разбойников» с Джигарханяном, «Маленького Мука», «Маши и Вити против Диких гитар» и «Трех толстяков». Описывая свои детские впечатления от этих пластинок, Пепперштейн использует словосочетания «психоделическая аудиальная продукция», «очень важный момент — соединение сладости и жути» <…> «ужас и блаженство тайного знания» <…> «сказки были носителем практической информации, составной частью очень важных ритуалов, перехода из одного состояния в другое».

Свое видение постановки было и у режиссера Олега Глушкова, который настаивал, что «Потерянное зеркальце» — работа в стиле метамодернизма. «Сейчас наступило время, когда не нужно бояться быть простым и сложным одновременно, быть условным и максимально конкретным. Не качаться из стороны в сторону, а быть таким одновременно», — несколько сумбурно выражает Глушков свои мысли.

Это входит в некоторое противоречие с тем, как описал новую искренность Пепперштейн в разговоре про тот же спектакль: «современная идеология, не менее репрессивная, [чем советская] но иная, все время повторяет нам: “Будь самим собой”. Всем вменяется обязанность — быть искренними и тождественными себе. В этом посыле содержится все та же идеологическая ложь: человек не может быть самим собой, потому что не знает, кто он такой. Мы тайна и для себя, и для других. Говорить от лица самого себя — совершенно фальшивая, надуманная вещь, про которую надо забыть».

Непонятно, впрочем, насколько серьезно нужно относиться к рассуждениям о метамодернизме, так как в другом интервью Глушков говорит, что ему просто «хотелось сделать сказочный спектакль для детей. Никакого особого слоя для взрослых в нем нет, это просто нормально сформулированная история, которую рассказывают обычным языком, не сюсюкаясь».

Источник фото: Meduza.

Так или иначе, не столь важно, что творец задумывал, важно то, как он это реализовал.

И с реализацией у «Потерянного зеркальца» все более чем в порядке.

Перед нами, на удивление, действительно детский спектакль. Хотя кокетливую надпись на афише «для детей от 6 до 96 лет» можно было принять за очередную шутку в стиле Александра Гудкова, довольно значительную часть битком набитого зала составляли дети — и им, судя по всему, очень нравилось происходящее. Впрочем, не в меньшем, почти детском восторге от Гудкова были и их родители — как будто мы все оказались на огромном психоделическом детском утреннике. Пошлости и экивоков в «Зеркальце» минимум на грани с нулем — а песни и хореографические номера прекрасны, как прекрасно и большинство юмористических гэгов.

Перед нами действительно волшебная сказка, талантливо сыгранная и спетая, достойный наследник советских номеров 70-х, которые и сами были, конечно, не без раскрепощающей фиги в кармане. Подобных вещей не выходило давно, по крайней мере, с 80-х (если не считать откровенно наркоманских вещей вроде «Тайны синей пантеры» или «Ежи и Петруччо», которых, впрочем, восторженно вспоминает Кирилл Иванов).

Итак, достойное и интересное семейное зрелище. Единственное, что немного во всем этом смущает (но в то же время и обеспечивает немалую долю общей энергии) — специфическая экспрессия Александра Гудкова, даже не человека-оркестра, а человека-тайфуна, с которым, вероятно, очень трудно играть на одной сцене — потому что он перетягивает на себя все возможное зрительское внимание и любовь, и все, кто пришли на спектакль, на самом деле пришли на Гудкова, даже если не вполне отдавали себе в этом отчет. Несмотря на мультяшность образа, есть что-то очень инфернальное в такой харизме, что-то, что говорит важные вещи о том, как мы оказались в том мире, в котором мы оказались. Но это тема уже для совсем другой статьи.