8 февраля в большом концертном зале А. Хачатуряна сыграли Первую Симфонию Малера под управлением великого и ужасного Сергея Смбатяна. Корреспондент AliqRu посетил это действо, больше напоминавшее медитацию.

Один из самых въедливых и поэтичных исследователей творчества Малера, немец Ханс Волльшлегер (1935-2007), в своей книге «Другой материал» жаловался, что послевоенные дирижеры совершенно глухи к тончайшей музыкальной пунктуации композитора. Наибольшего эффекта от музыки Малера, считает Волльшлегер, можно добиться только читая партитуру с листа, без презренной, неизбежно сопровождающейся потерями материализации музыки в звук.

Такой утонченно-платонический подход, безусловно, заслуживает уважения. Но простым смертным, к тому же не владеющим нотной грамотой, приходится все же ориентироваться на звук.

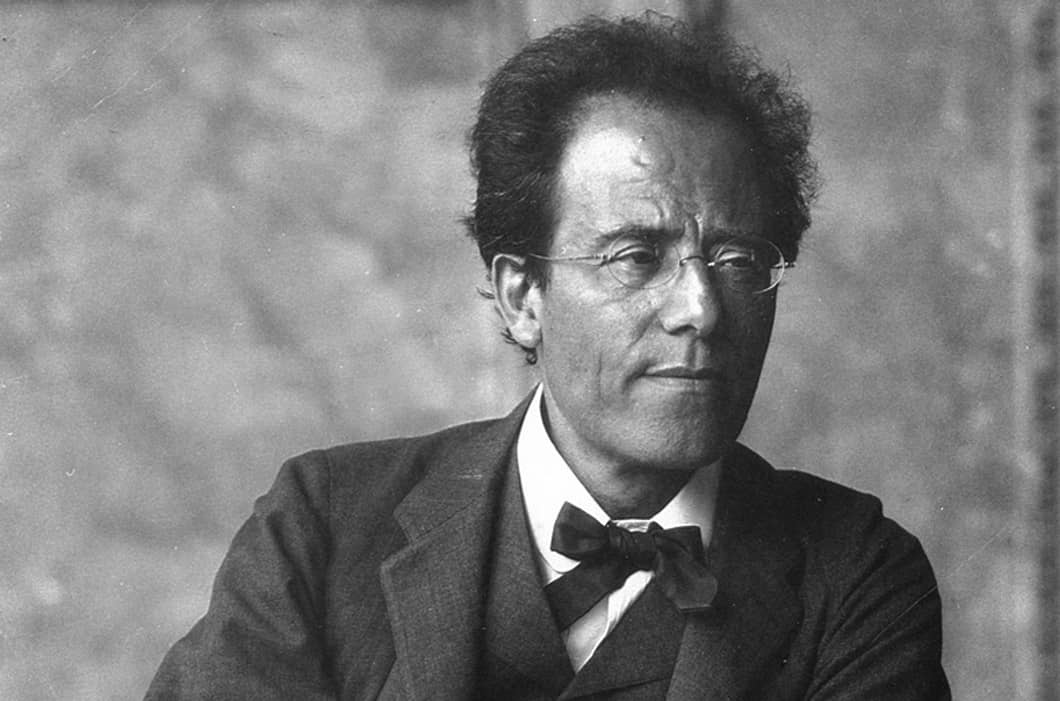

Звук был хорошим. Глядя на вдохновенного Сергея Смбатяна, было трудно отделаться от мысли, что вот только совсем недавно он сидел в тюрьме (точнее, в СИЗО, УИУ «Армавир») и обвинялся в коррупции. А теперь снова на сцене, дирижирует Малером, так, как мог бы сам Малер. Впрочем, по словам дирижера, он нашел за решеткой много друзей и «ни секунды не жил без музыки», что бы это ни означало.

Не сказать, чтобы прочтение малеровского дебюта Смбатяном на слух сильно отличалось от интерпретации Пьера Булеза или Владимира Юровского — возможно, Волльшлегер все же излишне драматизировал. Или Первая симфония по сравнению с такими титаническими (pun unintended) вещами, как Четвертая, Шестая или Девятая — действительно относительно «простое произведение»? Раз уж вспомнилось имя Юровского, стоит вспомнить, как он однажды сказал, что «после Будапешта [где в 1889 году была исполнена первая редакция Первой симфонии] был совершен квантовый скачок, невероятный прорыв в будущее — из трехколесного велосипеда у Малера получился двигатель внутреннего сгорания».

Таким образом перед нами начало пути, великого пути. Волльшлегер, который всю жизнь изучал Малера, реконструировал незавершенную Десятую симфонию и написал экспериментальный роман «Отростки сердца или Синдром падшего Адама» по структурной схеме Девятой — считал, что в Малере, последнем романтике, первом модернисте, гении с раненым сердцем, распятом на перекрестье Истории, сама Музыка достигла своего наивысшего выражения:

«Поздний взгляд Малера испытующе высматривает, и это — признаки конца самого мира Музыки как гарантии существования Трансцендентного; угрозе исчезновения этого мира соответствовало “самое личное” Малера — его последний панический страх…[Десятая Симфония] не только была преждевременно оборвана концом своего автора, но конец и разрыв являются, совершенно непосредственно, самой ее темой <.. .> Она говорит о Последних Вещах — как Последнее Слово некоего дискурса, который с самого начала пытался проникнуть за грань Мира явлений…Натуру этого автора я считаю величайшим из воплощений, которые принимала на земле человеческая духовность; кто разделяет такое мнение, согласится и с тем, что когда имеешь дело с явлением подобного ранга, то и твоим попыткам понять его тоже не будет конца», — пишет он в «Другом материале».

Под этим «другим материалом», кстати, Вольшлегер подразумевает особость Малера, который работает не с трендами, а напрямую с вечностью, для прочтения и восприятия творчества которого нужно выучить его персональный язык.

Первая симфония, в некоторый период известная под именем «Титан», как уже было сказано, — только начало пути. Мы еще в романтическом космосе XIX века, но уже на пороге великих предчувствий. Наиболее впечатляющая, на взгляд (слух?) автора этих строк часть «Титана» — третье действие, «Траурный марш в манере Калло», в котором в какой-то момент разудалая «цыганская» песня поминок врывается в монотонное шествие, а затем, во второй половине, их музыкальный рисунок практически меняется местами, при этом траур остается невозмутимо-нетронутым. Это чисто технически невероятно впечатляющая композиторская работа. «В человеческом плане, — говорил Малер, — я делаю любые уступки, в плане искусства — вообще никаких».

Юровский пишет о данном фрагменте: «Это малеровское гротескное видение реальности…Зачем Малер вводит в середине «Траурного марша» идиллическое Трио? С моей точки зрения, оно необходимо как контраст. Но, по мне, его сложно назвать идиллическим. Оно — как галлюцинации смертельно больного человека».

Волльшлегер, как обычно, еще более категоричен: «[Траурный марш] был отказом от того высокого языка метафизики, который в сознании бюргерства ассоциировался с классической симфонией: в этой влачащейся наготе звука заявляет о себе непознаваемость трансцендентного. Совершенно лишен величия этот первый у Малера похоронный марш, который передоверяет немое страдание зверям, но уже подразумевает страдания целого мира».

А вот что говорит сам Малер: «…С третьей частью (marcia funebre) дело обстоит так, что я, действительно, получил толчок к её созданию извне, от известной детской картинки („Похороны охотника“). Но в этом месте симфонии безразлично, что именно изображено: важно только общее настроение, которое должно быть выражено и из которого потом внезапно, как молния из темных туч, вырывается четвёртая часть. Эта последняя часть — просто крик раненного в самую глубину сердца, крик, которому предшествует жуткое, ироническое, гнетущее уныние траурного марша».

Что еще можно добавить по поводу Первой симфонии. Почему «Титан»? Эпический, резкий финал четвертой части с грохотом и множеством спецэффектов действительно вызывает совершенно вагнеровские ассоциации (включая, кажется, прямые цитаты) — титаны не то пробуждаются, не то сокрушены богами, так сразу порой и не разберешь на слух! Однако тут все немного более тонко. В изначальной версии (всего их было три, не считая поздних доработок) Первая симфония не имела названия. «…В своё время, — пишет Малер в частном письме — друзья побудили меня, чтобы облегчить понимание Симфонии D-dur, снабдить ее своего рода программой. Таким образом, я уже задним числом выдумал это название [«Титан»] и объяснения».

Так значит, не стоит искать тут смысла? Почему же. Вдохновивший Малера «Титан» (в черновиках «Анти-Титан», 1803) — это не переводившийся на русский язык 900-страничный opus magnum немецкого писателя Жан-Поля Рихтера, посвященный препарированию романтизма. Жан-Поль изучает в этом тексте судьбу одностороннего высокомерия современников и предрекает неизбежную гибель Himmelsstürmer («Небесных штурмовиков») романтизма. Как мы знаем, очень скоро в реальности это подтвердил своей жизнью Наполеон — ну а про двадцатый век вы и так все знаете.

Жан-Поль, кстати, придумал слово Weltschmerz — «мировая скорбь» — и трудно подобрать более удачный термин для объяснения звуков, которые дарит нам Малер.

Уже когда я практически дописал этот текст, внезапно вспомнил про фильм «Малер» (1974) британского артхаус-кудесника Кена Рассела — а ведь ему как раз исполнилось 50 лет! Неудивительно, впрочем, что такое можно забыть, как страшный сон: реальность Малера в воображении Рассела смешивается со снами, прошлое — с будущим, а в какой-то момент Кодзима Вагнер в нацистской форме зигует на скале около гигантского Экскалибура, в другой момент в той же форме она позирует на кресте — остальное с трудом поддается вменяемому пересказу. «Малер» стал только первой частью музыкальной трилогии Рассела, которую он снял с одной и той же командой за полтора года — вторым фильмом стал «Томми» по рок-опере The Who с ними же в главных ролях, а третьим — «Листомания» про Ференца Листа, которого играет опять-таки вокалист The Who.

В финале этого третьего фильма и далее я цитирую гугл-перевод англоязычной рецензии: Вагнер раздавлен под обломками собственного замка. Во время похорон он встает из своей могилы, украшенной тиснением свастики…. Вагнер теперь на самом деле одет, как Гитлер. Его электрогитара превращается в пулемет, и он неистовствует, носясь по городу и убивая евреев. Это игра для смеха. Он ничего от этого не получает. Лист, который теперь тоже, кстати, мертв, забирается в небесный космический корабль, летит обратно на Землю и взрывает лазером зомби-вампира Гитлера Вагнера.

К чему я все это. По-видимому, Борхес был прав, и «каждый писатель создает своих предшественников. Произведения его изменяют наше понимание прошлого, как изменяют и будущее. В этой связи личность или множественность причастных к нашему предмету людей не имеют никакого значения». Аргентинец имел в виду Кафку с его предтечами, но это совершенно приложимо и к Малеру, и к Вагнеру, и даже к Гитлеру. Мы просто не можем уже воспринять их как феномены своего времени, нам везде мерещатся или отзвуки и влияния (если что-то произошло после), или предчувствия и предначертания (если что-то случилось до).

Невозможно представить, что происходило в голове у Густава Малера, жившего и умершего до мировых войн и сочинившего самую эпическую музыку на свете.

И да, Малер лучше Вагнера.